Si le monde universitaire s’est saisi de longue date de Moodle, cet outil possède un panel d’atouts à explorer. Depuis 2022, ChemMoodle étend les horizons de la chémoinformatique à des fonctionnalités qui permettent un niveau d’évaluation plus fin et une meilleure agilité opérationnelle. Précisions, avec Gilles Marcou et Louis Plyer.

Sommaire de la page

2024

Gilles Marcou est Maître de conférences à la faculté de chimie.

Louis Plyer est Doctorant en chimie informatique qui proposera sa thèse à la fin 2024.

Ils sont tous deux rattachés à l’Unité Mixte de Recherche Chimie de la Matière Complexe (UMR 7140).

ChemMoodle a été élaboré en partenariat avec la Direction du Numérique (DNum) de l’université de Strasbourg.

1. Genèse du projet

ChemMoodle existe depuis 2022. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet et comment il a vu le jour ?

G.M. : Nous étions l’Action 5 du projet Développer des Pédagogies Hybrides et Durables (DéPHy) qui était un projet de l’Initiative d’Excellence (IdEx) entre 2020 et 2022. Nous avons pu développer une partie « moléculaire » de ChemMoodle à ce moment-là, puis, nous avons pu résoudre des problèmes dans la partie « réaction ». Nous avons ensuite gagné l’appel à projet 2021-2022 d'un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) issue de l’IdEx. Cela nous a permis de financer Louis dans le cadre d'un travail doctoral sur l'enseignement et la pédagogie à distance en chimie avec Moodle. Le but était de valoriser son travail depuis le projet DéPHy jusqu'à la fin de ChemMoodle et de rendre sa contribution publique. Nous devons terminer ce projet cette année avec une section dédiée au génie chimique.

Les discussions entre collègues d’autres composantes nous ont fait réaliser que notre imaginaire à propos de l'enseignement à distance était très loin de la réalité et que nous n'étions pas du tout équipés en chimie. Il manquait des éléments pour que les collègues puissent communiquer en chimie à travers des logiciels de gestion de l’apprentissage (LMS¹). Nous ne sommes pas les premiers à avoir utilisé Moodle pour installer des modules en chimie. Le projet de l'Indiana University of Pennsylvania EasyOChem puis OpenOChem, est précurseur et très intéressant, mais il s’est privatisé lorsqu’il a eu du succès. De plus, l’architecture du logiciel empêchait un développement pérenne de l'outil à l'intérieur de Moodle. Enfin cet outil, quoique très compétitif par rapport à ce que nous faisons, ne satisfaisait pas le corps-enseignant qui l'avait expérimenté, comme la faculté de pharmacie.

Au niveau technique, trois personnes interviennent au quotidien à savoir Louis, Céline Pervès de la DNUM et moi-même. Pour ma part, je dirige le projet et je le supervise.

L.P. : Je suis responsable de la réalisation concrète du projet pour la partie « chimie et chémoinformatique », ce qui fait partie de mon programme de thèse. Céline et moi-même nous occupons des intégrations dans Moodle. Je débute puis Céline m’aide pour la finalisation, ou inversement, selon les cas. Il y a beaucoup de subtilités dans l'implémentation parce que ce projet mêle des technologies de communication web, des techniques scientifiques avec des outils chémoinformatiques, et des éléments propres à de la programmation dans Moodle.

¹Learning Management System

2. Parties prenantes

Comment s'est passée la collaboration avec la DNum et les autres parties prenantes du projet ?

G.M. : Deux personnes sont identifiées, principalement Céline Pervès, qui est notre contact permanent et Julien Dupré, le Directeur adjoint de la DNum. Nous avons encore d’autres intervenants qui constituent l’équipe Moodle à la DNum comme Christophe Scherrer et Marina Heimburger. Nous avons aussi des interlocuteurs dédiés pour chaque sujet que nous traitons : Esther Kellenberger puis Célien Jacquemard pour la faculté de pharmacie ainsi qu’Aurélie Bourderioux pour la chimie organique et Anne Bodlenner pour la chimie expérimentale. Nous nous sommes également entretenus avec Sébastien Thomas qui a été d’une grande aide en génie chimique et en construction de réacteurs chimiques. Il y a également l’IDIP qui contribue à l'organisation et la médiatisation des sessions de hackathon².

²C’est un événement durant lequel les participants travaillent en groupe à l’élaboration de projets pendant une durée définie. L’objectif est de tirer profit de la période réduite pour stimuler au maximum la créativité et l’innovation (source).

3. Fonctionnalités opérationnelles

Vous avez développé à ce jour trois fonctionnalités différentes. Pouvez-vous nous présenter chacune de ces fonctionnalités ?

G.M. : Le premier module est intitulé Chemical substances. Il s’agit d’un plugin³ atto, qui est une technologie d’intégration de boutons de barre d’édition dans Moodle. Cette technologie évolue, ce qui nous a mené à développer une nouvelle solution dénommée TinyMCE (lien en anglais). Ce module donne accès à un logiciel de dessin, de molécule ou de réaction chimique, qui permet de l’insérer lors de l’édition d’un texte. Cela répond à un besoin en chimie puisque l’ancienne méthode était manuelle, complexe et très laborieuse. Ce plugin atto/TinyMCE permet une sécurité, une meilleure gestion et un stockage des productions des utilisateurs sans qu’ils aient à être experts en architecture Moodle. Les enseignants peuvent donc intégrer ces dessins à des quiz, des questions à choix multiples, à trous, etc.

Le deuxième outil est nommé Molsimilarity. Il permet de poser une question qui nécessite un dessin d’une structure chimique. Cela concerne les charges formelles, les doublets électroniques, les radicaux ou encore la stéréochimie, ce qui est assez complet. La correction douce des réponses des étudiants est ce qui est novateur, car elle permet de paramétrer un certain degré de tolérance à l'erreur. Traditionnellement, lors d’une correction collégiale, certaines questions sont annotées avec la structure et le nombre de points à soustraire en fonction du type d'erreur. Notre outil se rapproche donc de cette méthode et l’automatise. L’enseignant peut ainsi agir sur sa correction afin d’être plus sommatif, pour évaluer des cohortes importantes, ou d’être plutôt formatif, en proposant des questions avec un score de similarité. L'étudiant peut alors se tromper, ne pas obtenir la totalité du point, puis recommencer pour s'approcher par lui-même du score maximal.

Le troisième module est appelé Reacsimilarity. Ce module-là donne la possibilité à l'étudiant de répondre à une question par une réaction chimique. Sachant que plusieurs agents chimiques sont présents, avec les réactifs d'un côté et les produits de l'autre, l’évaluation est plus compliquée. L'étudiant répond à la question en dessinant tous les partenaires de la réaction et en identifiant les correspondances entre les atomes des réactifs et ceux des produits. Cela engage la compréhension des mécanismes de la réaction chez l’étudiant. Nous avons aussi intégré une technique de chémoinformatique à l'outil. La réaction chimique est fusionnée en un seul graphe pseudo-moléculaire qui comprend une identification et une annotation des transformations chimiques. Cela permet de comparer le degré de similarité entre la réponse de l'enseignant et celle de l'étudiant avec les mêmes libertés pédagogiques que précédemment citées.

³Les plugins Moodle sont des composants que vous pouvez installer sur votre plate-forme Moodle pour ajouter une fonctionnalité ou une apparence spécifique à votre site Moodle. (source : https://moodle.com/fr/news/repertoire-plugins-moodle/)

4. Bénéfices pour les enseignants

Pouvez-vous nous donner la plus-value qu’un enseignant peut tirer de l’utilisation de ces fonctionnalités ?

L.P. : Il y a un gain de temps énorme dans la correction puisqu’elle s’effectue automatiquement. Les enseignants ont simplement à créer une question qu’ils peuvent, d’ailleurs, se partager entre eux. Les efforts effectués par un enseignant sur une année peuvent être réinvestis lors des années suivantes.

G.M. : Via Moodle, les questions peuvent être personnalisées, chose qui n’est pas possible avec les traditionnelles feuilles d'exercice, à moins d’être en très petit comité. Grâce aux LMS, nous sommes capables d’étiqueter les questions en fonction de leurs difficultés ou des compétences et connaissances nécessaires. Nous pouvons développer une pédagogie personnalisée et automatisée sans avoir besoin d'être derrière l'étudiant. Aussi, notre outil est établi sur un projet libre de droit que nous avons modifié et qui respecte la vie privée. Toutes les communications en ligne effectuées avec nos outils pour les corrections automatiques sont faites dans le cadre du service Moodle et avec les serveurs de l’Université de Strasbourg. Les institutions qui déploient nos outils utilisent quant à eux les serveurs de leur choix.

Des communautés se développent en France autour de l'enseignement électronique comme, par exemple, LiSciNum - Licences Scientifiques Numériques ou HiLiSiT. Nous espérons que leurs membres puissent s'emparer de nos outils et partager leurs retours d’expérience.

5. Transversalité

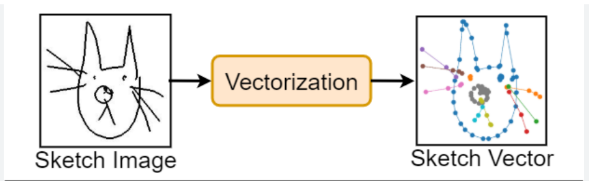

Principe de vectorisation (Bhunia et al., 2021)⁴

Est-ce que d'autres composantes de l'université de Strasbourg, qui ne relèvent pas des sciences « dures », peuvent l'utiliser ?

G.M. : Au niveau de l’Université de Strasbourg, nous avons élaboré les outils pour l'enseignement de la chimie. Cependant, toutes les composantes partagent le même Moodle. Ainsi, les questions et les outils seront disponibles en dehors de la faculté de chimie, de pharmacie ou à l’Institut Universitaire Technologique (IUT). Egalement, il nous a été demandé s’il était possible de transposer le projet dans le domaine des langues. Il était question d’un module qui permettrait de corriger en ligne des exercices d'écriture en chinois ou toute langue utilisant des caractères qu’il faut apprendre à dessiner. C'est possible puisque le même principe s'applique.

Des techniques d'intelligence artificielle peuvent vectoriser les dessins des étudiants ce qui valorise la ressemblance à la réponse attendue. Cependant, il faut entraîner ce modèle sur des exemples et des notes déjà attribuées par des enseignants experts dans le domaine évalué. Un autre défi est qu’il est difficile de demander à un étudiant de dessiner une lettre avec la souris ou encore au doigt sur une tablette ou sur mobile ce qui fait écho à de nouvelles contraintes techniques.

⁴Bhunia, A. K., Chowdhury, P. N., Yang, Y., Hospedales, T. M., Xiang, T., & Song, Y. (2021). Vectorization and Rasterization : Self-Supervised Learning for Sketch and Handwriting. arXiv (Cornell University).

6. Portée universitaire

Est-ce que d'autres universités sont aussi concernées ?

L.P. : Nous pouvons contrôler mois par mois les utilisations de nos plugins grâce au store de plugins de Moodle. Sans savoir exactement qui télécharge les outils, nous avons tout de même eu des retours à l’international étant donné qu’il n’existait plus de solution mise à jour sur le marché. Actuellement, pour Chemical substances, entre 50 et 60 universités utilisent l'outil et entre 35 et 40 universités pour Molsimilarity.

7. Défis relevés

Au-delà de la partie technique, quels types de difficultés avez-vous rencontrés lors du développement de ce projet ?

L.P. : Moodle est un projet totalement libre à but non-lucratif ; contribuer à ce projet est assez altruiste. Comme une publication scientifique, l'intégration d'un module dans Moodle passe par une phase de correction avec des éditeurs. Ces derniers sont bénévoles et doivent avoir un niveau technique important. Ce sont ces mêmes personnes qui travaillent sur les mises à jour de Moodle. Ainsi, lorsqu’une mise à jour sort, il y a un important ralentissement pour les acceptations des plugins.

G.M. : Plus de six mois peuvent s’écouler entre la proposition de l'outil dans Moodle et son acceptation publique. Au niveau des finances, nous n’avions pas de gestionnaire de projet dédié, donc l'université nous a aidés financièrement. Il a fallu communiquer autour de l’outil et convaincre les collègues de son utilité. C'est un processus très long, nous avons donc essayé de faciliter les choses en valorisant le projet par des publications scientifiques. Des hackathons ont aussi été organisés avec deux heures employées à parler de l’outil pour permettre aux personnes intéressées de travailler sur leur propre projet pédagogique. Ce format est une manière de bloquer un créneau pour se consacrer à cet exercice. Ces hackathons ont été organisé assez régulièrement en dépit des contraintes liées à notre budget et le calendrier d’autres événements associés à des projets annexes. Nous avons également participé au Moodle Moot de l’année 2023 à Troyes ainsi qu’à Hillicite à Marseille

L.P. : Les contraintes informatiques sont différentes pour un projet à destination d'un très grand public. Le produit doit être assez fini pour que les utilisateurs finaux puissent en bénéficier sans avoir à dépêcher des personnes externes à notre équipe. De plus, l'outil n'a pas été totalement développé pour les téléphones portables. Il ne fonctionne que sur l’application mobile Moodle qui est payante.

8. Appropriation par l'utilisateur

Le nombre d'utilisateurs est un premier indicateur de satisfaction. Avez-vous eu d’autres retours ? Avez-vous des exemples concrets d'activités pédagogiques réalisées avec ChemMoodle ?

G.M. : Il y a de la curiosité et de l'intérêt même si les utilisateurs sont encore en phase d’appropriation de l’outil. Comme c’est le cas dans certaines de nos licences, le processus d'évaluation se transforme en contrôle continu de manière plus importante qu’auparavant. Malgré quelques critiques, Moodle et ses outils peuvent être une réponse au passage au contrôle continu intégral. Nous avons déjà eu quelques retours positifs par l’intermédiaire des commentaires postés à propos de Molsimilarity.

Nous discutons beaucoup de ces opportunités et des innovations pédagogiques, notamment dans le cadre du programme Erasmus Mundus qui favorise les rencontres avec des collègues issus de différentes universités européennes. Ces éléments font partie de la recherche, qui a pour visées la transmission de savoirs, l'enseignement, et le plaisir de faire de la chimie. Cela englobe des plugins pour communiquer ou encore l'intégration de nouvelles technologies dans les salles de TP. La communauté fournit de nombreux efforts autour de la pédagogie de la chimie, comme par exemple, la chimie dans une goutte. Elle permet de faire, même devant une classe de collège, des réactions considérées dangereuses mais qui, en raison des petits volumes impliqués, peuvent être effectuées en toute sécurité. Les communautés réfléchissent aussi à l’automatisation, par des robots ou des automates, dans le processus de l'apprentissage de la chimie ou encore à la mise en ligne d’appareils de mesure.

9. Perspectives

En se focalisant sur l'avenir, pouvez-vous nous parler de la quatrième fonctionnalité qui est en ce moment en train d'être développée ?

G.M. : Il n’existe actuellement aucune solution sous forme libre et en ligne pour réaliser des dessins techniques en génie chimique. Nous sommes collaborons avec le prestataire externe IKIGAÏ pour réaliser la partie technique. Si ce projet arrive à terme, ce sera le premier plugin gratuit de consultation et de dessin de plans de génie chimique fonctionnant dans une interface web.

10. Partage

Enfin, en quoi le partage des pratiques pédagogiques est-il enrichissant ?

G.M. : Sans partage, nos projets ne peuvent pas vivre et n’ont d'utilité ou d'existence que dans leur environnement proche. Cela donne de la valeur à ces initiatives.

Propos recueillis par Coline Fuchs